Keesaan Allah dalam Dialog Teologis Kristen-Islam

بسم الاب والابن و الروح القدس، الاله الواحد،آمين

Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Yang Maha Esa, Amin.

Keesaan Allah dalam Dialog Teologis Kristen-Islam

Oleh: Bambang Noorsena

1. Catatan PendahuluanOleh: Bambang Noorsena

قل لا إله إلا الله, ولا شىء إلا الله , و كن مسيحياً

Qul: Lâ Ilaha illa llâh wa lâ syai’an illa llah wa kun Masîhiyyan. Artinya: “Katakanlah: Tidak ada ilah selain Allah, dan dan tidak ada sesuatu pun selain Allah, dan Jadilah kamu seorang Kristen!”.[1]

Ungkapan ini ditulis oleh Kahlil Gibran, seorang penyair Kristen Lebanon dalam bukunya Iram Dzat al-Imad (Iram,

Kota yang Berbenteng). Ketika Kahlil Gibran menulis ungkapan dalam

syairnya tersebut, bukan hal yang menghebohkan di dunia Arab, karena

memang Kristen dan Islam berakar pada budaya dan bahasa yang sama. Lain

di Lebanon, lain pula di Indonesia. Salah satu artikel saya, “Lâ Ilaha illa llâh: Tauhid dalam Kristen dan Islam”, pernah bikin heboh media massa di Indonesia beberapa tahun lalu.

Wacana ini pada waktu itu saya

munculkan, bukan karena saya sekedar mencari sensasi, tetapi lebih-lebih

didorong oleh keprihatinan karena kesenjangan yang kian melebar dalam

dialog teologis Kristen-Islam di Indonesia, khususnya dalam “bahasa

teologis”. Hal tersebut disebabkan, karena Kekristenan yang berkembang

di Indonesia sudah sangat mapan berwarna Barat, meskipun Kekristenan,

seperti halnya Islam, pada awalnya adalah agama Timur Tengah. Jadi, kita

saja yang sebenarnya kagetan (terkaget-kaget) dan gumunan (terheran-heran).

Dalam artikel tersebut, saya buktikan bahwa bukan hanya ungkapan Lâ Ilaha illa llâh (Tidak ada ilah selain Allah) tersebut memang termaktub dalam Alkitab bahasa Arab,[2]

tetapi juga dalam garis besar memang ada paralelisasi antara pergulatan

pemikiran gereja mengenai keabadian Firman Allah yang dalam Iman

Kristen diterapkan untuk ‘Isa Al-Masih, dengan Ilmu Kalam Islam yang

diterapkan bagi al-Qur’an.

Kembali ke soal “bahasa teologis”

doktrin keesaan Allah dalam Kristen dan Islam tadi, lebih jauh

paralelisasi itu tidak hanya dalam penggunaan bahasa Arab saja,

melainkan juga sama-sama menerima “warisan filsafat Yunani”, yang

akhirnya mengalami proses arabisasi. Dan selanjutnya, warisan filsafat

Yunani-Arab itulah yang dibawa ke Indonesia, seiring dengan perkembangan

Islam. Menurut hemat saya, latarbelakang ini haruslah dipertimbangkan

sebagai salah satu pola berteologi Kristiani yang kontekstual dalam

rangka dialog teologis dengan Islam.[3]

Paralelisasi tersebut, ternyata tidak

sulit dipahami oleh saudara-saudara Muslim, sebagaimana dikatakan oleh

Hasyim Muhammad dalam bukunya, Kristologi Qur’ani: Telaah Kontekstual Doktrin Kekristenan dalam al-Qur’an, sebagai berikut:

Pada wilayah Ilmu Kalam, perdebatan tentang doktrin kekekalan Memra

(Firman) dapat dibandingkan dengan perdebatan tentang keqadiman

al-Qur’an, sebagaimana yang dilakukan oleh Bambang Noorsena, seorang

intelektual Kristiani. Ia menyerupakan pandangan Arius dengan kaum

Mu’tazilah dalam aliran kalam, yang berpendapat bahwa al-Qur’an sebagai

firman Allah adalah makhluk dan bersifat baru.

Sementara aliran-aliran gereja besar (Kanisah, wâ-hidah, muqadasah, jami’ah wa rasuliyah) yang meyakini kekekalan memra (Firman) serupa dengan Asy’ariyah atau paham Ahl al-sunnah wa al-jama’ah. Asy’ariyah menyatakan bahwa Kalâm Allah adalah qa-dim, tidak diciptakan (ghair al-makhlûq), justru melalui Kalâm Allah alam semesta diciptakan. Sebagaimana dalam ayat al-Qur’an:

وَ مِنْ أياتِه أنْ تَقُوم السَمَآء والأَرْض بِأمْرِه ….

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah tegaknya langit dan bumi dengan (‘amr) perintah-Nya” (Q.s. ar-Rûm/30:25).

Menurut al-Asy’ari, yang dimaksud dengan ‘amr

adalah “Kalam Allah”. Sementara hubungan antara sifat dan dzat Allah

digambarkan oleh Asy’ari, bahwa sifat-sifat Allah tidak identik dengan

dzât, namun tidak berbeda dengan dzât (Al-Shifât laysa al-dzât wa lâ hiya ghairuhâ).

Konsep ini sebanding dengan yang dikemukakan dalam al-Kitâb bahwa

firman Allah kekal bersama Allah, dan serentak pula bukan lain dari

Allah.

Berkenaan dengan wujud firman Allah yang

diturunkan ke dunia dalam Kristen dikemukakan, bahwa firman Allah telah

turun dari surga dan menjelma oleh Roh Kudus menjadi manusia dari

Perawan Maryam (nazala min al-sama’i watajja-sad birûh al-quds, wa min Maryam al-Adzrâ’i al-batûli wa sharâ insânan).

Sementara, mengenai turunnya kalâm Allah dalam perspektif Islam,

al-Qur’an mengemukakan bahwa telah diturunkan kepada Muhammad kitâb

(al-Qur’an) dengan kebenaran (nazala ‘alaika al-kitâba bi al-haq). Gereja membedakan antara tabi’at kemanusiaan Yesus yang makhluk dengan tabi’at keilahiannya yang abadi (ghair al-makhlûq).

Demikian juga ilmu kalam membedakan antara al-Qur’an sebagai firman Allah yang kekal (kalâm nafsî) berupa nilai substantif pesan moral ketuhanan dengan al-Qur’an yang bersifat temporal (kalâm lafdhî) berupa susunan kalimat, suara dan warna yang menandai cirri fisik al-Qur’an.

Dengan demikian telah jelas, bahwa dalam

iman Kristiani firman Allah identik dengan Yesus Kristus, bukan

al-Kitâb. Sementara dalam Islam firman Allah identik dengan al-Qur’an,

bukan Muhammad. Perbedaan inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman

atau sumber perdebatan di kalangan agamawan dalam mengkomunikasikan

antara doktrin-doktrin keislaman dan kekristen-an.[4]

2. Syema “Tauhid Yahudi”, dan Pernyataan Allah dalam Kristusܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܕ݂ܡܳܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ ܫܡܰܥ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܗ݈ܽܘ Amar leh Yesyu’a, “Qadmai min kulhon phuqddana: Syma’ yisra’el, Marya elahan Marya had hu”.

Kata Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah hai Israel, Tuhan, Ilah kita, Tuhan itu Esa” (Mark. 12:29, teks Peshitta).

Ungkapan Yesus, “Dengarlah, hai Israel, Tuhan Ilah kita, Tuhan itu Esa” (Sym’a Yisra’el Marya elahan Marya Had hu), adalah terjemahan bahasa Aram/Suryani, yaitu bahasa sehari-hari Yesus dan para murid-Nya, dari Syema’ atau Syahadat Yahudi yang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani sebagai berikut: Syema’ Ysra’el YHWH Eloheinu YHWH Ehad.[5] Dalam

teks-teks kuno bahasa Aram, tetagrammaton atau catur aksara suci YHWH

(dibaca: The LORD, TUHAN), telah diterjemahkan dengan Marya.[6]

Pada saat yang sama, tradisi liturgis terkuno gereja Yahudi di Yerusalem, telah menerapkan gelar Mar tersebut (cf. Maranatha, yang berasal dari: Marana = “Tu(h)an kami”, tha = “Datanglah!”) itu untuk Yesus, yang mereka percayai sebagai Sang Mesiah yang dijanjikan Allah. Jadi,

dalam Perjanjian Baru dikemukakan dengan tegas relasi khusus Yesus

dengan Allah. Persoalannya, bagaimana hubungan ini dijelaskan? Umat

Kristen perdana percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesiah yang datang dari

Allah. Dan sudah barang tentu, keyakinan mengenai Raja Mesiah itu

berakar dari konsep Yahudi.

Dan sebagaimana dicatat dalam

targum-targum, yaitu komentar-komentar Perjanjian Lama dalam bahasa

Aram, sosok Sang Mesiah ini diidentikkan dengan Memra (Firman

Allah), yang oleh-Nya Allah menciptakan alam semesta, dan melalui-Nya

pula Allah mengkomunikasikan Diri-Nya dengan umat ciptaan-Nya. Konsep Memra inilah yang melatarbelakangi prolog Injil Yohanes mengenai pra-eksistensi Firman Allah (Yoh. 1:1-3,14), dan bukan konsep logos

dalam filsafat Helenisme, sekali pun teks bahasa Yunani dari Injil

tersebut memakai istilah Logos yang sebelumnya sudah dipakai dalam

Septuaginta.

Sementara itu patut dicatat pula, bahwa baik Taurat, Kitab Nabi-nabi dan Tulisan-tulisan Suci (Torah, Nevim we Ketuvim)

yang oleh orang Kristen disebut Perjanjian Lama, menenekankan bahwa

Allah itu Esa, dan bersama dengan itu Dia berkarya bersama Firman atau

Hikmat-Nya, dan Roh Kudus-Nya. Begitu juga Perjanjian Baru meneruskan

saja ungkapan-ungkapan ini, yang disebutnya sebagai Bapa, dan Putra dan

Roh Kudus.

Jadi, tidak ada yang berubah dan

berkembang mengenai konsep Allah, yang dalam Perjanjian Lama dan tradisi

Yahudi pra-Kristen juga sudah digelari Sang Bapa,[7]

yang berkarya bersama Firman dan Roh-Nya tersebut (Kej. 1:1-3).

Satu-satunya perkembangan yang mungkin menarik dicatat, adalah ungkapan

Putra Allah yang menunjuk kepada Firman-Nya. Dalam Perjanjian baru

mendapatkan tekanan khusus, yang akhirnya dirumuskan dalam konsep

“kelahiran ilahi Kristus” (Divine Birth of Jesus Christ).

Tetapi sekali lagi, meskipun Iman

Kristen akhirnya menjadikan konsep kelahiran Ilahi tersebut sebagai

“titik pancang” dalam teologinya, tetapi konsep ini juga bukan hal yang

baru sama sekali. Sebab naskah-naskah Qumran sudah mengenal konsep

kelahiran Ilahi Sang Mesiah dari Allah, seperti tercantum dalam QIsa

12,7: “Allah telah melahirkan Mesiah-Nya” (‘im yolid el eth ha Mashiah).[8] Masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lain dalam targum-targum Aram pra-Kristen yang memuat identifikasi Memra (Sabda Ilahi) dengan Sang Mesiah yang akan datang.

Nah, hubungan Keputraan Ilahi Yesus

sebagai Firman Allah itu, dalam tulisan-tulisan patristik, yang antara

lain dari murid-murid para rasul sendiri, lalu direnungkan, didalami dan

direfleksikan dalam kehidupan iman gereja pada zamannya. Permenungan

itu, sudah dimulai sejak era kekristenan yang paling dini, seperti

misalnya tampak dari doa kesyahidan Mar Polikarpus, seorang murid Rasul

Yohanes, yang memuji Allah Bapa dan Yesus, Sang Imam Surgawi yang kekal,

serta memuliakan Roh Kudus-Nya. [9]

Begitu juga, Mar Ignatius al-Anthakî

(67-100 M), murid langsung Rasul Petrus dan Patriarkh gereja Antiokia,

yang menulis lebih konseptual:

Sesungguhnya Allah itu Esa, Ia

telah menyatakan diri-Nya sendiri melalui Yesus Kristus Putra-Nya,

yaitu Firman-Nya yang keluar dari keheningan kekal (hos setin auto seges proeltôn).[10]

Dalam suratnya kepada

orang-orang Efesus, Mar Ignatius juga menyebut ‘Isa (Yesus) sebagai

“Manunggaling Kawula-Gusti” (en anthropo theos), dan menyebut kodrat ganda-Nya sebagai:

“….yang menurut daging dan

menurut Roh, yang dilahirkan dan yang tidak dilahirkan, yang keluar dari

Maria dan yang keluar dari Allah (kai sarkikos kai pneumatickos, gennetos kai agennetos, kai ek marias kai ek theos), yang pertama terpikirkan dan yang kedua tak terpikirkan”.[11]

Begitu juga dalam Surat Barnabas

(ditulis tahun 90-120), pra-eksistensi Yesus sebagai Firman Allah

sangat ditekankan. Dalam dokumen yang sampai sekarang dihormati dalam

Gereja Ortodoks Koptik, dan dibacakan dalam rangkaian tahun liturgis

dalam terjemahan bahasa Arab itu, disebutkan sebagai berikut:

و إن كان ابن الله قد جاء باجسد

“Dan apabila Putra Allah telah datang sebagai manusia…”(Risâlah Barnâbâ/Epistle of Barnabas 5,11).

كيف يعلن الاب كل شىء مفصلا عن إبنه

“Bagaimana Sang Bapa telah menyatakan segala sesuatu melalui Putra-Nya”(Risâlah Barnâbâ/Epistle of Barnabas 5,11).[12]

Sedangkan Mar Yustin al-Syahid (100-167) menegaskan bahwa Yesus sebagai Firman Allah adalah “tidak diciptakan” (ghayr al-makhlûq).

“Kami menyembah Allah”, katanya, “tetapi kami juga mengasihi Firman

yang keluar dari Allah, yang tidak diciptakan dan kebesaran-Nya tidak

terhingga”. [13]

Demikianlah bapa-bapa rasuli merefleksikan relasi antara Allah, Firman

dan Roh-Nya pada awal sejarah gereja perdana, hingga munculnya bid’ah

Arius yang menyangkal ke-“bukan makhluq”-an Firman Allah.

Sebagai reaksi atas pandangan Arius, yang mementaskan paham Logos

Neo-Platonis itulah, konsili Nikea tahun 325 digelar, yang memutuskan

ajaran yang diwarisi gereja dari mula-mula bahwa Firman bukan ciptaan,

karena justru “oleh-Nya Allah telah menciptakan segala sesuatu” (Kej.

1:3, Maz. 33:6; Yoh. 1:3, 1 Kor. 8:6). Jadi, dengan menegaskan bahwa

Firman dan Roh-Nya tidak tercipta, sebenarnya konsili-konsili ekumenis

gereja mula-mula hanyalah menegaskan kekekalan hypostasis-hypostasis ilahi dalam Allah Yang Esa, dan bukan memperilah sesuatu di luar Dzat-Nya.

Dalam konteks inilah penegasan keilahian

Yesus harus kita pahami, bahwa frase-frase kontra-Arian dalam konsili

Nikea, yang berbunyi sebagai berikut:

“Putra Allah yang tunggal yang lahir dari Sang Bapa yang sehakekat dengan Dzat Sang Bapa…” (Ibn allâh al-wahîd al-maulûdu min al-Ab alladzi jauhar al-Ab), …[14]

“dilahirkan, tidak

diciptakan, satu dengan Sang Bapa dalam Dzat-Nya, yang melalui-Nya

segala sesuatu baik di langit dan di bumi telah diciptakan” (maulûdu

ghayr al-makhlûqin, wâhidun ma’a al-Abi fî al-jau- har, alladzi bihi

kâna kullu syai’in mâ fî al-samâ’i wa mâ ‘ala al-ardh).[15]

Semua penegasan di atas menunjuk kepada

Yesus sebagai Firman Allah yang satu dengan Allah, dan bukan ke-pada

kemanusiaan Yesus Kristus, seperti yang sering disalah-pahami. Untuk

lebih jelasnya, setelah menegaskan keilahian Sang Firman, konsili

ekumenis juga mengeluarkan anathema terhadap ajaran Arius:

أما أولئك الذين يقولون: ” أنه كان وقت لم يكن هو كائنا”, “وأنه قبلما يولد لم يكن”, “وأنه من عدم الوجود جاء للوجود”, أو يؤكدون أنه من مادة أوجوهرآخر أومخلوق أو متغير فالكنيسة المقد سة الجامعة الرسولية تعلن أنهم محرومون.

Sedangkan tentang mereka yang berkata: “Pernah ada waktu dimana Firman belum ada”, atau “Sebelum dilahirkan, Dia tidak ada”, atau “Firman Allah itu berasal dari tidak ada kemudiaan menjadi ada” (creatio ex nihilo),

dan juga mereka yang menyangkal bahwa Putra Allah mempunyai zat lain,

atau dzat lain selain dari Allah”, atau “diciptakan”, atau “dapat

berubah”, maka Gereja (Tuhan) yang kudus, jâmi’ah (‘am, universal) dan

rasuli, dengan ini mengharamkan (tahrim) ajaran mereka”.[16]

3. Allah Tidak Beranak dan Tidak Diperanakkan

Kalau begitu, bagaimana menjelaskan

gelar “Putra Allah” yang sering menjadi kendala dalam dialog teologis

dengan Islam? Harus ditegaskan, bahwa tidak ada umat Kristen yang pernah

mempunyai sebersit pemikiran pun bahwa Allah secara fisik mempunyai

anak, seperti keyakinan primitif orang-orang Mekkah pra-Islam pada saat

kelahiran Islam.

Saya ingin menjelaskan metafora ini

berdasarkan teks-teks sumber Kristen Arab, supaya terbangun

kesalingpahaman teologis Kristen-Islam di Indonesia. Sebab selama ini

ada jarak yang cukup lebar secara kultural antara “bahasa teologis”

Kristen Barat, yang memang tidak pernah bersentuhan dengan Islam,

sehingga kesalahpahaman terhadap Iman Kristen semakin meruncing.

Sebagaimana telah disebutkan di atas,

istilah Putra Allah yang diterapkan bagi Yesus dalam Iman Kristen untuk

menekankan praeksistensi-Nya sebagai Firman Allah yang kekal, seperti

disebutkan dalam Injil Yoh. 1:1-3. Ungkapan “Pada mulanya adalah

Firman”, untuk menekankan bahwa Firman Allah itu tidak berpermulaan,

sama abadi dengan Allah karena Firman itu adalah Allah sendiri, dan

bukan wujud selain-Nya.

Selanjutnya, “Firman itu bersama-sama

Allah”, menekankan bahwa Firman itu berbeda dengan Allah. Allah adalah

Esensi Ilahi (Arab: al-dzat, the essence), yang dikiaskan Sang

Bapa, dan Firman menunjuk kepada “Pikiran Allah dan Sabda-Nya. Akal

Ilahi sekaligus Sabda-Nya” (‘aql al-lâh al-nâtiqi, au nâtiq al-Lah al-‘âqli, fahiya ta’ni al-‘âqlu wa al-nâtiqu ma’an), demikianlah term-term teologis yang sering dijumpai dalam teks-teks Kristen berbahasa Arab.

Sedangkan penegasan “dan Firman itu

adalah Allah”, menekankan bahwa Firman itu, sekalipun dibedakan dari

Allah, tetapi tidak berdiri di luar Dzat Allah. Mengapa? “Tentu saja”,

tulis Baba Shenuda III dalam bukunya Lahut al-Masih (Keilahian Kristus), “Pikiran Allah tidak akan dapat dipisahkan dari Allah (‘an ‘aql al-lâhi lâ yunfashilu ‘ana-llah)”.[17] Dengan penegasan bahwa Firman itu adalah Allah sendiri, maka keesaan Allah (tauhid) secara murni kita pertahankan.

Ungkapan “Firman itu bersama-sama dengan

Allah”, tetapi sekaligus “Firman itu adalah Allah”, bisa dibandingkan

dengan kerumitan pergulatan pemikiran Ilmu Kalam dalam Islam, yang

merumuskan hubungan antara Allah dan sifat-sifatnya, yang tidak sama

dengan Dzat Allah tetapi juga tidak berbeda dengan-Nya. Jadi, kata shifat dalam Ilmu Kalam Islam tidak hanya bermakna sifat atau karakter dalam bahasa sehari-hari, melainkan mendekati makna hypostasis dalam bahasa teologis Kristen.

Dalam sumber-sumber Kristen Arab sebelum dan sesudah zaman al-Asy’ari, hypostasis sering diterjemahkan baik shifat maupun uqnum, “pribadi” (jamak: aqânim), asal saja dimaknai secara metafisik seperti maksud bapa-bapa gereja, bukan dalam makna psikologis. Sedangkan ousia diterjemahkan dzat, dan kadang-kadang jauhar.[18] Istilah dzat dan shifat tersebut

dipentaskan-ulang dalam perdebatan kaum Suni dengan kaum Mu’tazilah

yang menyangkal keabadian Kalam Allah (Al-Qur’an), sebagaimana Konsili

Nikea tahun 325 M mereaksi ajaran bid’ah Arius, seperti telah

dikemukakan di atas. Kembali ke makna Putra Allah. Melalui

Putra-Nya atau Firman-Nya itu Allah menciptakan segala yang ada di jagat

raya: “Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak

sesuatupun yang jadi dari segala yang dijadikan” (Yoh. 1:3).

Karena itu, jelaslah bahwa

mempertahankan ke-ilahian Yesus dalam Iman Kristen, tidak berarti

mempertuhankan kemanusiaan-Nya, apalagi dengan rumusan yang jelas-jelas

tidak diarahkan al-Qur’an untuk Iman Kristen sejati: “Sesungguhnya Allah

adalah al-Masih Putra Maryam” (Inna l-lâha huwa al-Masîh bnu Maryam). Q.s. Al-Maidah/ 5:75.[19] Jelaslah bahwa Iman Kristiani sejati tidak pernah menyamakan kemanusiaan Yesus dengan Allah.

Apabila umat Kristiani berusaha keras

mempertahankan keilahian Yesus, sesungguhnya yang kita maksudnya adalah

menegaskan keabadian Firman Allah yang selalu berada dalam Dzat Allah,

yang melalui-Nya alam semesta dan segala isinya ini telah diciptakan.

Dan karena sejak kekal Kristus adalah Akal Allah dan Sabda-Nya, maka

jelaslah Firman itu adalah Allah. Karena Sabda atau Pikiran Allah

berdiam dalam Allah sejak kekal (wa madâma al-Masîh huwa ‘aql al-Lâh al-nâtiqi, idzan fahuwa al-lah, lianna ‘aql al-Lah ka’inu fî llahi mundzu azali). Dan sudah barang tentu, Firman itu bukan ciptaan (ghayr al-makhluq), karena setiap ciptaan pernah tidak ada sebelum ia diciptakan),[20] seperti ditegaskan dalam rumusan Qânûn al-Imân (Syahadat Nikea/ Konstantinopel).

Secara logis, mustahillah kita

membayangkan pernah ada waktu dimana Allah ada tanpa Firman-Nya,

kemudian Allah menciptakan Firman itu untuk Diri-Nya sendiri. Bagaimana

mungkin Allah ada tanpa Pikiran atau Firman-Nya? Kini kita memahami

secara jelas ajaran tentang Allah Yang Mahaesa, yang berdiam sejak kadim

sampai kekal bersama Firman dan Roh Kudus-Nya.[21] Selanjutnya, istilah Putra Allah berarti “Allah mewahyukan Diri-Nya sendiri melalui Sang Putra atau Firman-Nya” (cf. كيف يعلن الاب كل شىء مفصلا عن إبنه Risâlah Barnâbâ/Surat Barnabas 5:11).

Allah itu transenden, tidak tampak,

tidak terikat ruang dan waktu. “Tidak seorang pun melihat Allah”, tulis

Rasul Yohanes dalam Yoh. 1:18, “tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di

pangkuan Bapa Dialah yang menyatakan-Nya”. Inilah makna tajjasad

(inkarnasi). “Dengan inkarnasi Firman-Nya”, kata Anba Shenûda III,

“kita melihat Allah. Tidak seorangpun melihat Allah dalam wujud

ilahi-Nya yang kekal, tetapi dengan nuzulnya Firman Allah, kita melihat

pewahyuan diri-Nya dalam daging” (Allahu lam yarahu ahadun qathu fî lahutihi, wa lakinnahu lamma tajjasad, lamma thahara bi al-jasad).[22]

Melalui Firman-Nya Allah dikenal, ibarat

seseorang mengenal diri kita setelah kita menyatakan diri dengan

kata-kata kita sendiri. Jadi, sebagaimana kata-kata seseorang yang

keluar dari pikiran seseorang mengungkapkan identitas diri, begitu Allah

menyatakan Diri-Nya melalui Firman-Nya. Inilah maka ungkapan Qânûn al-Imân

(Syahadat Nikea/ Kons-tantinopel tahun 325/381), yang mengatakan bahwa

Putra Allah yang Tunggal telah “lahir dari Sang Bapa sebelum segala

zaman” (Arab: al-mauludu min al-Abi qabla kulli duhur). Adakah

di dunia ini seseorang yang dilahirkan dari Bapa? Jawabnya, tentu saja

tidak ada! Setiap orang lahir dari ibu. Karena itu, Yesus disebut Putra

Allah jelas bukan kelahiran fisik, tetapi kelahiran ilahi-Nya sebagai

Firman yang kekal sebelum segala zaman.

Tetapi bukankah secara

manusia Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria? Betul, itulah makna

kelahiran-Nya yang kedua dalam daging. Mengenai misteri ini, Bapa-bapa

gereja merumuskan 2 makna kelahiran (wiladah) Kristus itu, yaitu kelahiran kekal-Nya dari Bapa tanpa seorang ibu (milad azali min Ab bighayr jasadin qabla kulli duhur), dan serentak dengan itu kelahiran fisik-Nya dalam keterbatasan zaman dari ibu tanpa seorang bapa (wa milad akhara fî mal’i al-zamân min umm bi ghayr ab).[23]

“Lahir dari Bapa tanpa seorang ibu”,

menunjuk kepada kelahiran kekal Firman Allah dari Wujud Allah. “Tanpa

seorang ibu”, untuk menekankan bahwa kelahiran itu tidak terjadi dalam

ruang dan waktu yang terbatas, bukan kelahiran jasadi (bighayr jasadin)

melalui seorang ibu, karena memang “Allah tidak beranak dan tidak

diperanakkan”. Jadi, dalam hal ini Iman Kristen bisa sepenuhnya menerima

dalil al-Qur’an: lam yalid wa lam yulad (Allah tidak bernak dan tidak diperanakkan), karena memang tidak bertabrakan dengan makna teologis gelar Yesus sebagai Putra Allah atau Firman Allah.

Sebaliknya, “Lahir dari ibu tanpa

bapa”, menekankan bahwa secara manusia Yesus dilahirkan dalam ruang dan

waktu yang terbatas. Meskipun demikian, karena Yesus bukan manusia biasa

seperti kita, melainkan Firman yang menjadi manusia, maka kelahiran

fisik-Nya ditandai dengan mukjizat tanpa perantaraan seorang ayah

insani. Kelahiran-Nya yang kedua ke dunia karena kuasa Roh Allah ini,

menyaksikan dan meneguhkan kelahiran kekal-Nya “sebelum segala abad”.

Dan karena Dia dikandung oleh kuasa Roh Kudus, maka Yesus dilahirkan

oleh Sayidatina Maryam al-Adzra’ (Bunda Perawan Maria) tanpa seorang

ayah. Dari deskripsi di atas, jelaslah bahwa ajaran Tritunggal sama

sekali tidak berbicara tentang ilah-ilah selain Allah.

Ajaran rasuli ini justru mengungkapkan

misteri keesaan Allah berkat pewahyuan diri-Nya dalam Kristus,

Penyelamat Dunia. Dalam Allah (Sang Bapa), selalu berdiam secara kekal

Firman-Nya (Sang Putra) dan Roh Kudus-Nya. Kalau Putra Allah berarti

Pikiran Allah atau Sabda-Nya, maka Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri,

yaitu hidup Allah yang abadi. Bukan Malaikat Jibril seperti yang sering

dituduhkan beberapa orang Muslim selama ini. Firman Allah dan Roh Allah

tersebut bukan berdiri di luar Allah, melainkan berada dalam Allah

dari kekal sampai kekal.

Jadi, jelaslah bahwa Iman Kristen tidak

menganut ajaran sesat yang diserang oleh al-Qur’an, bahwa Allah itu

beranak dan diperanakkan. Untuk memahami Iman Kristen mengenai Firman

Allah yang nuzul (turun) menjadi manusia ini, umat Islam hendaknya membandingkan dengan turunnya al-Qur’an Kalam Allah (nuzul al-Qur’an). Kaum Muslim Suni (Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah) juga meyakini keabadian al-Qur’an sebagai kalam al-nafsi (Sabda Allah yang kekal) yang berdiri pada Dzat-Nya, tetapi serentak juga terikat oleh ruang dan waktu, yaitu sebagai kalam al-lafdzi (Sabda Tuhan yang temporal) dalam bentuk mushaf al-Qur’an al-Karim dalam bahasa Arab yang serba terbatas.

Selanjutnya, sama seperti tubuh fisik

kemanusiaan Yesus yang terikat ruang dan waktu, yang “dibunuh dalam

keadaannya sebagai manusia” (1 Pet. 3:18), begitu juga mushaf al-Qur’an

bisa rusak dan hancur. Tetapi Kalam Allah tidak bisa rusak bersama

rusaknya kertas al-Qur’an tersebut. Demikianlah Iman Kristen memahami

kematian Yesus, bahwa kematian itu tidak berarti kematian Allah, karena

Allah tidak bisa mati. “Dia menderita”, kata Mar Yustin Syahid (menulis

tahun 150 M), “bukan dalam tabiat ilahi-Nya (sebagai Firman Allah) yang

dilahirkan dari Allah, yaitu dari Dzat Sang Bapa”.[24]

Saya kemukakan data-data paralelisasi

ini bukan untuk mencocok-cocokkan dengan Ilmu Kalam Islam. Sebab justru

seperti sudah saya tulis di atas, teolog-teolog Kristen Arab

menerjemahkan istilah-istilah teologis itu dari bahasa Yunani dan Aram/

Suryani ke dalam bahasa Arab, baik sebelum maupun sesudah munculnya

perdebatan ilmu Kalam dalam Islam, dari bahasa Yunani dan Aram ke dalam

bahasa Arab, dan tetap memakai istilah-istilah teologis tersebut sampai

sekarang.

4. The Lordship of Jesus Christ

Neum Hashem ladonay, Syev li-yaminî.

Artinya: “Firman TUHAN kepada Tu(h)anku: Duduklah di sebelah kananKu”

(Mazmur 110:1). Rabbi Yodan ber-kata atas nama Rabbi Ahan Bar Haninan: “Hashem Ha Qadosh Barukh Hu (TUHAN, Yang Maha Terpuji) akan menempatkan Sang Raja Mesiah duduk di sebelah kanan-Nya” (Yakut Shimoni Tehilim 110).[25]

Salah satu “batu

sandungan” dalam percakapan teologis Kristen-Islam adalah masalah

Ketu(h)an Yesus. Mengapa seorang Nabi dipertuhan? Padahal sudah

ditegaskan bahwa “Tidak ada Tuhan selain Allah”. Begitu biasanya

ungkapan Lâ ilaha ilallah biasanya diterjemahkan di Indonesia. Konkritnya, dalam bahasa Indonesia biasanya umat Islam tidak membedakan istilah Arab ilah (Inggris: God) dan Rabb (Inggris: Lord),

keduanya diterjemahkan “Tuhan”. Malahan pula, pada umumnya dalam bahasa

Indonesia lebih dikenal istilah Ketuhanan untuk kata Inggris “Godhead”,

“Divine” (bandingkan: “Ketuhanan Yang Mahaesa”) ketimbang istilah

“Keilahian” (Arab: Lahutiyah).

Penyamarataan itu sumber salah paham,

sebab dalam Kristen cukup dibedakan makna Keilahian dan Ketuhanan dalam

kaitannya dengan perbincangan tentang Keesaan Allah dalam Kristus.

Maksudnya, sebutan “Tuhan Yesus” sama sekali tidak bermaksud mengadakan

ilah selain Allah, atau menyejajarkan kemanusiaan Yesus Kristus dengan

Allah. Yesus disebut Tuhan dalam makna Rabb (Gusti, Penguasa), karena Allah telah melimpahkan kuasa-Nya di langit dan di bumi (Mat. 28:20; Kis. 2:38; Flp. 2:11).

Seperti telah disebutkan di atas, kata “Tuhan” sejajar bahasa Ibrani Adonay dan bahasa Aram Marya. Meskipun dalam bahasa Yunani diterjemahkan Kyrios, tetapi penerapan gelar Mar, Marya bagi Yesus seperti tampak dari seruan liturgis tertua Maranatha, membuktikan bahwa ide ketuhanan Yesus lebih dilatarbelakangi oleh ide Yahudi, ketimbang ide Yunani. Penerapan gelar Marya (Tuhan) bagi Yesus ini, misalnya, tertulis dalam Kis. 2:34-36 dalam bahasa Aram (Syriac) yang berbunyi:

34 ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܘܝܕ ܤܠܩ ܠܫܡܝܐ ܡܛܠ ܕܗܘ ܐܡܪ ܕܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝ ܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ

35 ܥܕܡܐ ܕܐܤܝܡ ܒܥܠܕܒܒܝܟ ܟܘܒܫܐ ܠܪܓܠܝܟ

36 ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܟܝܠ ܢܕܥ ܟܠܗ ܒܝܬ ܐܝܤܪܝܠ ܕܡܪܝܐ ܘܡܫܝܚܐ ܥܒܕܗ ܐܠܗܐ ܠܗܢܐ ܝܫܘܥ ܕܐܢܬܘܢ ܙܩܦܬܘܢ

34Lâ hwâ geir dawid sleq lashmayâ mitol dehu emar: demar Maryâ le Mari, Ttev lak min yemini. 35’Adama desim belduvanik khuvshâ le ragleik. 36Sharirait ha keil neddak kulleh Beit Yisael de Maryâ wa Mashihâ ‘avdeh Alahâ lemanâ Yeshu’a de anton zegaphton.

Artinya: 34Bukan Daud yang telah naik ke surga, sebab dia sendiri malahan berkata: Firman Tuhan (Marya) kepada Tuanku (Mari), Duduklah kamu di sebalah kanan-Ku 35sampai Kubuat musuh-musuhmu di bawah tumpuan kaki-Mu 36Jadi seluruh keluarga Israel harus mengetahui bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Marya/Tuhan dan Meshiha/ Kristus (Kis. 2:34-36, Peshitta).

Mengingat term-term keagamaan dalam

bahasa Indonesia banyak berasal dari bahasa Arab, cukup relevan kiranya

kita simak pemikiran Idries Shah dalam The Elephant in the Dark.[26]

Penulis sufi ini menekankan pentingnya penggunaan bahasa Arab

bersama-sama di lingkungan Kristen dan Islam, untuk terciptanya saling

pengertian. Mencontohkan salah satu kendala dialog teologis

Kristen-Islam, Idries Shah mengutip Geoffray Parrinder, dalam Jesus in the Qur’an,[27] yang mengingatkan pembaca berbahasa Inggris mengenai makna Ketuhanan Yesus (The Lordship of Jesus).

Yesus digelari sebagai Lord sebagai gelar penghormatan. Dalam bahasa Arab ditemui paralelnya as-Sayid (Gusti, Pangeran), suatu gelar yang juga diterapkan bagi Nabi Muhammad (Sayidina Muhammad). Karena itu, dengan tanpa masalah, M. Kamel Husayn dalam City of Wrong (aslinya ditulis dalam bahasa Arab: Qaryah dhalimah), yang

menelaah kota suci Yerusalem pada hari Jum’at yang kudus (pada saat

penyaliban Kristus) dari sudut pandang seorang Muslim, dan gelar Sayid al-Masih (the Lord Christ) digunakan secara teratur.[28]

Kendati pun patut dicatat, kendati penerapan gelar as-Sayid itu

bagi Yesus maupun Muhammad dapat diperbandingkan, tetapi tidak

sepenuhnya dapat disamakan. Maksudnya, alasan teologis di belakang

penerapan gelar yang sama tersebut. Patut diketahui, dalam Alkitab

bahasa Arab baik sebutan ar-Rabb dan as-Sayid sama-sama muncul sebagai terjemahan nama-nama Allah YHWH (Tuhan) dan Adonay (Tuhan).[29]

Apakah makna ketuhanan Yesus Kristus? Sebagaimana dikemukakan di atas, Iman Kristiani membedakan antara makna Keilahian Yesus (the Divine/Godhead of Jesus) dan Ketuhanan Yesus (the Lordship of Jesus). Keilahian Yesus menunjuk sosok adikodrati-Nya sebagai Firman Allah “yang kekal bersama-sama Allah” (kâna hadza qadiman ‘indallah) dan selalu melekat (qai’mah) dalam Dzat-Nya (Yoh. 1:1-3), sebanding dengan penghayatan teologi Islam mengenai al-Qur’an sebagai Kalam nafsî (Sabda

Allah yang kekal). Meskipun demikian, keilahian Firman Allah tersebut

dalam Iman Kristen tetap dibedakan dan tidak dicampurkan dengan wujud

nuzul Yesus (‘Isa al-Masih) sebagai Manusia (1 Tim. 2:5; 1 Pet. 3;18).

Untuk lebih jelasnya, kita dapat melacak

latarbelakang teologisnya dari penghayatan Yudaisme tentang Allah dan

Sang Raja Mesiah yang akan datang. Dalam pengharapan mesianik Yahudi,

salah satu gelar Mesiah yang akan datang adalah juga Adonay, “Tu(h)an”, seperti disebutkan dalam Maz. 110:1 yang berbunyi:

נאם יהוה לדני שׁב לימיני

Neum YHWH ladonay, Syav le yaminî.

Firman Yahwe (TUHAN) kepada Adonay (Tuanku): “Duduklah di sebelah kanan-Ku”.[30]

Firman Yahwe (TUHAN) kepada Adonay (Tuanku): “Duduklah di sebelah kanan-Ku”.[30]

Perlu dicatat pula, bahwa menghubungkan

Maz. 110 dengan Mesiah bukan hanya tradisi Kristen saja, tetapi sudah

diawali lebih dahulu oleh tulisan-tulisan para rabbi sebelum zaman

Kristen, maupun pada masa-masa sesudahnya sampai sekarang. Misalnya,

seperti ungkapan Rabbi Yodan yang mengajar atas nama Rabbi Ahan Bar

Haninan, bahwa TUHAN sendiri yang memanggil Raja Mesiah sebagai Adonay (Tuhan, Tuanku) dan akan menempatkan Mesiah itu di sebelah kanan-Nya. Tafsiran Yahudi ini, selain dijumpai dalam Yalkut Shimoni (Tehilim 110), tercatat juga dalam Nedarim 32b dan Sanhedrin 108b.[31]

Pemahaman Yahudi inilah yang

melatarbelakangi khutbah Petrus dalam Kis. 2:36 yang kita kutip di atas,

bahwa Allah sendirilah yang telah menjadikan Yesus sebagai Tu(h)an dan

Kristus. Sekali lagi, Tuhan di sini bukan dalam makna ilah selain Allah, melainkan sebagai rabb (Penguasa) sesuai dengan pengharapan Yahudi di atas. Bagaimanakah makna lebih lanjut gelar Adonay

(Tuhan) bagi Raja Mesiah di kalangan Kristen awal? Sebagaimana telah

disinggung di atas, tradisi Yahudi (yang juga diikuti Yesus dan para

Rasul-Nya) tidak mengeja Nama Diri (Ismu al-Dzat, “proper name”) Allah dalam bahasa Ibrani: YHWH (bacaan akademis yang diusulkan: Yahwe). Sebagai gantinya, namun tetap membiarkan empat huruf suci itu dalam Taurat, tetapi mereka membacanya ha-Syem (Sang Nama) atau Adonay (Yunani: Kyrios; Aram: Marya; Arab: Rabb atau Inggris: Lord). Pada akhirnya, Allah sendiri memberikan gelar itu kepada Yesus Sang Mesiah, Firman-Nya sendiri yang nuzul (turun) ke dunia. Karena itu Yesus bersabda: “Segala kuasa di surga maupun di bumi telah dilimpahkan kepadaKu” (Mat. 28:20).

Makna pelimpahan kekuasaan dalam Mat.

28:20 ini, sekalipun tidak persis sama, kira-kira sejajar dengan

ungkapan al-Qur’an, s. Ali Imran/3:45 mengenai Yesus: Al-Masîh ‘Isa bnu Maryama wajihan fî al-dunya wa al-akhirah (Al-Masih ‘Isa putra Maryam yang terkemuka di dunia dan di akhirat). Nah, penerapan gelar Adonay bagi Sang Mesiah dalam Iman Kristen berarti melalui Mesiah-Nya Allah menyatakan ke-Tuhanan-Nya. Dalam makna ini, Yesus bi-idzinillah (dengan izin Allah) bergelar “Tuhan (Rabb) dan Kristus (al-Masih (Kis. 2:36), dan “Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, Bapa” (Flp. 2:11).

Selanjutnya, gelar yang menurut harapan

mesianik Yahudi akan diterapkan bagi Sang Raja Mesiah ini, juga

berhubungan erat dengan ungkapan “duduk di sebelah kanan Allah”.

Mengapa? Ungkapan simbolik ini muncul dalam kaitan dengan pola bangunan

Bait Suci (Ibrani: Beyt hammiqdash, Arab: ”Bayt al-Maqdis) dimana istana raja-raja keturunan Daud berada di sebelah selatan Ruang Mahakudus (devir) Bait Allah yang menghadap ke timur. Ini berarti istana Daud ber-ada “di sebelah kanan” ruang mahakudus yang melambang-kan kehadiran (shekinah) Allah. Jadi, maksud firman dalam Maz. 110:1 שׁב לימיני Syev li-yamini (Duduklah di sebelah Kanan-Ku), bahwa TUHAN telah memberikan kekuasaan-Nya kepada Raja Mesiah kekal selama-lamanya.

5. Makna Ganda Tu(h)an: Keterbatasan Bahasa

Tinggal masalah terakhir adalah soal

salahfaham dalam bahasa, karena bahasa Indonesia tidak mengenal satu

kata bermakna ganda, sebagaimana istilah Adonay, Marya, Kyrios, Rabb, Lord atau Gusti. Karena itu, dalam penulisan-penulisan makalah saya di beberapa forum Islam saya me-naruh 2 tanda kurung diantara aksara (h) pada kata Tuhan.

Karena penulisan ini saya sering disalahfahami, seolah-olah saya

meragu-ragukan Ketuhanan Yesus. Padahal sama sekali bukan itu maksud

saya, dan untuk itu perlu saya menjelaskan di sini.

Sebagaimana sudah saya singgung di muka, kata Tuhan dalam bahasa Indonesia pada umumnya lebih paralel dengan God, Ilah, Deus, Theos.

Nah, seorang non-Kristen tidak mungkin bisa memahami ungkapan dalam

bahasa Indonesia bahwa Tuhan telah mati, karena latarbelakang tersebut

di atas. Padahal, seorang bisa menerapkan hal itu pada bahasa-bahasa

lain yang paralel: Adonay, Marya, Lord atau Gusti,

yang bisa bermakna Tu(h)an, maksudnya baik Tuan maupun Tuhan. Ungkapan

“Tuhan sudah mati”, bagi pemakai bahasa Indonesia pada umumnya sama saja

maknanya bila orang Kristen berkata “Allah sudah mati”. Nah, padahal

kematian Yesus itu sama sekali tidak menyentuh keilahianNya sebagai

Firman Allah. Rasul Petrus menyaksikan dengan jelas bahwa Yesus “telah

dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia” (1 Pet. 3:18).

Padahal dalam diri Kristus, sekalipun

telah dipersatukan kodrat ilahi dan kodrat insani sekaligus menjadi

“satu pribadi” (rumus Kalsedonia) atau “satu kodrat ganda” (rumus

non-Kalsedonia), dimana antara Firman Allah dan kemanusiaan-Nya “tidak

berbaur dan tidak berubah”. Jadi, kematian tubuh yang dikenakan oleh

Firman Allah tidak menyentuh sama sekali keilahian-Nya yang kekal.

Meskipun demikian, Allah yang kita sembah bukan ilah yang bersifat impalbilitas, seperti dewa-dewa Yunani yang diam, dingin dan apatis

(tanpa rasa). Sebab itu sebaliknya, antara kemanusiaan dan

ke-ilahianNya sebagai Firman Allah juga “tidak terbagi dan tidak

terpisah”. Maksudnya, sekalipun Firman Allah sama sekali tidak merasakan

atau dapat disentuh maut, tetapi dengan kematian tubuh insani Yesus itu

Allah turut “berbela-rasa” umat-Nya.

Hal itu bisa dibaratkan bendera kerajaan

adalah kebanggaan seorang raja, ketika bendera itu diinjak-injak

pasukan musuh, hati raja itu terasa tercabik-cabik, meskipun tubuh raja

itu sama sekali tidak terluka.[32]

Jadi, sekalipun Allah tidak dapat mati, tetapi dalam kasih-Nya “turut

merasakan” kematian Yesus Putra-Nya. “Kuduslah Engkau, Ya Yang Tidak

dapat mati” (Quddûsu anta, yâ ghayr al-mâti), demikian kidung Trisagion bahasa Arab yang dinyanyikan di Gereja Ortodoks Syria, “yang telah disalibkan bagi kami, kasihanilah kami! (Yâ man shulibta ‘ana irhamnâ).[33]

Dengan demikian, Firman Allah yang satu dengan Allah (Yoh. 1:1), yang

tidak berkematian, satu dengan wujud inkarnasi-Nya sebagai manusia, yang

dapat menderita dan mati. Kesatuan itu unik sedemikian rupa, tanpa

berbaur tanpa berubah, dan tanpa terbagi, tanpa terpisah. ¶

Gbr 5. Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun, di atasnya terdapat lambang bualn sabit (bandingkan dengan Gbr 6 & 7).

Gbr 5. Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun, di atasnya terdapat lambang bualn sabit (bandingkan dengan Gbr 6 & 7).

Gbr 6. Lambang bulan sabit yang terdapat pada masjid-masjid di zaman sekarang (bandingkan dengan gbr 5 & 7).

Gbr 6. Lambang bulan sabit yang terdapat pada masjid-masjid di zaman sekarang (bandingkan dengan gbr 5 & 7).

Gbr

7. Perunggu bulan sabit ditemukan di benteng kuno Asyiria yang berusia

3000 tahun. Bulan sabit adalah simbol dewa bulan Asyiria.

Gbr

7. Perunggu bulan sabit ditemukan di benteng kuno Asyiria yang berusia

3000 tahun. Bulan sabit adalah simbol dewa bulan Asyiria.

Gbr 8. Raja Nabonidus, di atasnya terdapat gambar bulan sabit yang pada masa ini terdapat di masjid-masjid.

Gbr 8. Raja Nabonidus, di atasnya terdapat gambar bulan sabit yang pada masa ini terdapat di masjid-masjid.

Gbr 9. Dewa bulan sabit, simbolnya adalah bulan sabit.

Gbr 9. Dewa bulan sabit, simbolnya adalah bulan sabit.

Gambar ini diperoleh dari situs ISLAM TULEN: Arrahmah.com

Gambar ini diperoleh dari situs ISLAM TULEN: Arrahmah.com

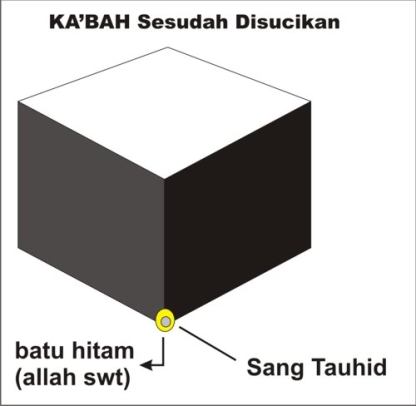

Ilustrasi persamaan Bulan sabit dan Allah swt

Ilustrasi persamaan Bulan sabit dan Allah swt

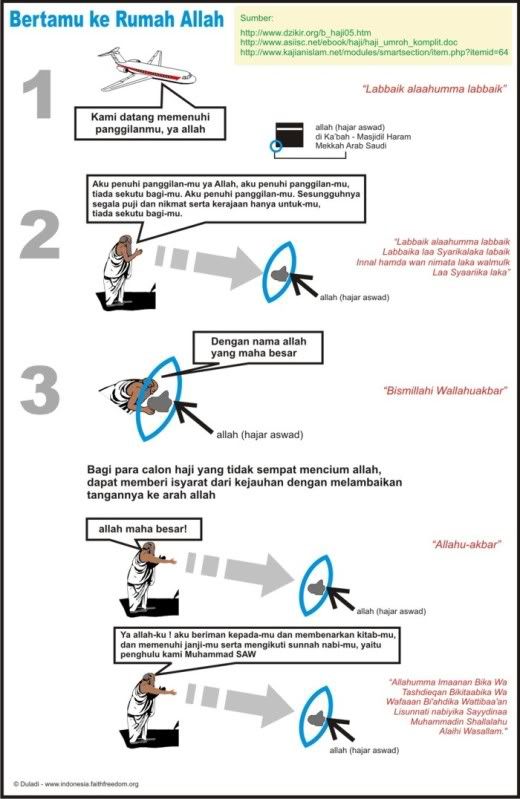

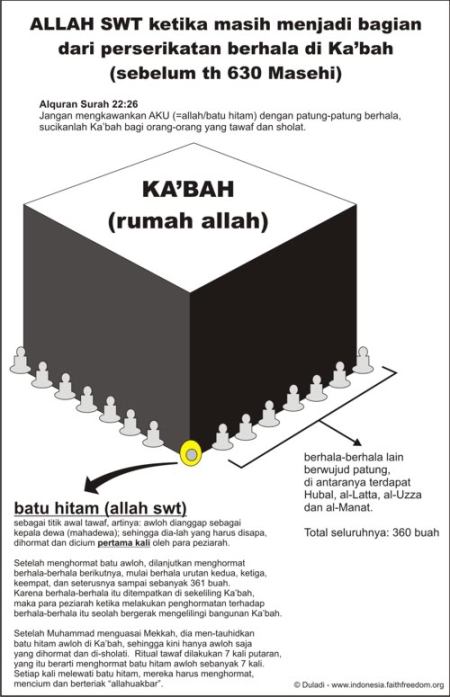

Muslim yang beribadah haji diwajibkan untuk mencium batu hitam

Muslim yang beribadah haji diwajibkan untuk mencium batu hitam

Batu hitam “Hajar Aswad”

Batu hitam “Hajar Aswad”

Kegiatan ritual menyembah berhala

Kegiatan ritual menyembah berhala